Anche a distanza di vent’anni Mulholland Drive è ancora il capolavoro di David Lynch che solletica i sogni e gli incubi degli spettatori. Che ne stuzzica i sensi. Tutti i sensi. Ed è proprio a partire da uno di questi sensi, quello sonoro, che si tenterà di ravvisare alcuni nodi significativi del film. L’impianto audio, quasi del tutto ridisegnato dal regista in persona in occasione della nuova destinazione cinematografica dell’opera, sarà il punto d’origine di traiettorie ermeneutiche che si muovono incerte nel buio. Scandagliando il testo ai suoi margini. Tentando di scorgere e aprirsi a tutti quei lampi di senso che come saette squarciano la normale (logica) comprensione.

Gli intrecci nel silenzio

È l’intreccio a fare di Mulholland Drive un viaggio così programmaticamente labirintico. E non l’intreccio narrativo, bensì quello meramente figurativo, una raffinata forma di consustanzialità scenica che sa di epifania. Un intreccio, questo, che lascia intravedere in trasparenza una sorta di laico monismo, dove ogni garbuglio richiama, bilancia e risuona di una controparte che, doppiandolo, lo giustifica e lo completa. Così, ogni attimo scenico possiede un che di eterno presente, quasi di “necessario”, in una logica densissima e autogovernantesi. La natura “derivata” di gran parte della narrazione, mimetizzata nella ricostruttività della memoria (della coscienza?), contamina in gran parte la regia, spesso sovraccarica in ossequio alle strategie discorsive di Diane. Eppure – e forse paradossalmente – quella stessa regia comunica di più e meglio proprio nei suoi momenti di stasi e di silenzio, quando pare voglia dire di meno. Mettersi tra parentesi. Tacere.

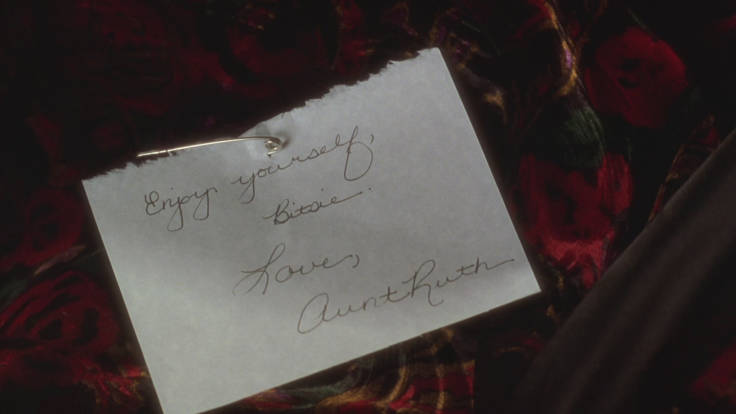

Ma Lynch non resiste mai abbastanza a lungo a quella che pare una vera e propria pulsione mostrativa/antinarrativa, che gli consente di rivelare gli intrecci e le compenetrazioni fondanti in un lampo. Specie nei momenti di silenzio. Un silenzio prettamente cinematografico, pregno e pesante come quello che brina l’aria dei momenti decisivi della vita, e che sotto le mentite spoglie dell’intermezzo esibisce l’essenziale. Dalle brume della coscienza, da qualche parte nella memoria, una mano deve aver appuntato un biglietto su una vestaglia: un inserto troppo muto, insistito, marcato, per essere innocuo. Nella stessa dimensione, una mano (la stessa? Una diversa?) agisce in maniera speculare per rimuoverlo, il biglietto. Si fatica a metterne a fuoco il contenuto, in quegli istanti di silenzio assordante e tensivo. Quanti sono i nomi appuntati? Uno? Forse due, intersecati ad arte? È il simbolo di un’inestricabile unione, di un’unica vita?

Il silenzio non perdona e non tace. Crudele, accompagna e amplifica oltremodo la risonanza dei più dolorosi segni narrativamente fondanti. Come il rumore della cerniera di una borsetta che si apre, eco funzionale della serratura del cubo blu aperto da Rita. Sono sintomi sonori che si richiamano a vicenda, iper-amplificati, che non indicano ma alludono: a una realtà pericolosissima da dischiudere; a un nastro del quale l’intreccio non è visibile, ma udibile negli stessi rumori che lo custodiscono. Il cubo, come la borsetta, custodiscono ciò non si vede, l’intreccio del (segreto del) film, che non si vede ma che si percepisce, pericolosissimo. Ancora un silenzio, quello che ci porta a un altro punto nodale: quello che accompagna ed enfatizza l’incedere (diegeticamente “inutile”, al pari del biglietto) di due donne. I loro passi sul selciato sono in perfetta sintonia: vediamo due figure, ma ne percepiamo l’uni-sono. Nell’universo sonoro di Mulholland Drive c’è almeno un altro silenzio paradigmatico dell’intreccio: quello di Rita e Betty distese a letto, dopo che l’impeto della passione ha lasciato spazio all’abbandono di una quiete totale ed estatica, completa. Ancora un groviglio, di nuovo un silenzio custode di realtà consustanziali. Non più – se mai così è stato – Betty e Rita, bensì Betty è Rita.

Dopo i primi indizi, muti ma eloquenti, per un attimo l’Uno con tutte le sue compenetrazioni inestricabili viene ristabilito e mostrato. Due volti per creare un’identità. L’aveva già fatto Bergman, con lo stesso identico espediente, in Persona: un volto per due entità. Ma l’allineamento lynchiano è momentaneo e il moto del racconto non può arrestarsi su nessun attimo, illusorio proprio in quanto configurazione contingente di forze. E infatti: «Silencio… Silencio… Silencio…». Un’esclamazione paradossale, quella di Rita, quasi costretta a invocare ciò che sta viol(ent)ando purché il cerchio si compia. La pienezza e la completezza del silenzio rivelatore non sono attributi destinati a durare. Lo sanno Betty e/è Rita. Lo sappiamo anche noi.

L’Uno e i suoi mo(men)ti speculari

Gli intrecci nel silenzio sono solo i sintomi più arcani del monismo del “pianeta Mulholland Drive”, che di tali compenetrazioni è impregnato fin nella sua più intima fibra. Il film è sospeso nello spazio profondo come un tutt’uno, e come un tutt’uno viene letteralmente incorniciato, all’inizio e alla fine, dallo stesso identico bordone, “informe” e cupo. Sono effetti sonori estranei a ogni punto di vista diegetico, e che risultano da un canto liminari, accompagnando i titoli di testa e quelli di coda; dall’altro liminali, nella loro altra (unica) ricorrenza nel corso del racconto, un’eccezione che giustifica il neologismo lynchiano nella sua meta-testualità e della quale tratteremo più avanti. La polivalenza simbolica di queste sonorità liminari, non verbali e non oggettivabili, potrebbe avere ascendenze importanti e richiamare i quasi tre minuti iniziali di 2001: Odissea nello spazio: stesso schermo nero, con la sola Atmospheres di Ligeti (altrettanto irriferibile in quanto a ocularizzazione) per inaugurare una vertiginosa messa in abisso: l’origine dell’Uomo come origine del film, ed entrambi – sovrappposte – a combaciare con la messa in scena della genesi dell’idea nella mente del regista/demiurgo. Lì, in quell’antro oscuro, come vaghe stelle dell’Orsa fluttuano forme informi e quindi proteiformi. Come i suoni, appunto, significativo preludio dell’incipit vero e proprio, quello visivo, quello sì di per sé determinato, oggettivato.

Quello recintato in questo circolo rappresentativo è uno spazio multidimensionale, sempre al centro delle riflessioni lynchiane. E proprio questa circolarità dovrebbe manifestare – e infatti manifesta – i segni di una compiuta, inscindibile contemporaneità e compresenza dell’Uno e dei suoi momenti. Certo, esistono poi le inderogabili logiche del racconto, che nel suo semplice farsi non può liberarsi dai vincoli categorici dell’inizio e della fine, né dai corollari della concatenazione, dell’isolamento, dell’individuazione. Proprio in virtù di questa obbedienza – prima logica, quindi narrativa – la partitura sonora di Mulholland Drive si biforca, come per partecipare dell’atmosfera complessiva delle due macro-aree coincidenti con il pre– e il post-risveglio di Diane. È così che il mo(men)to complessivo, quello dell’Uno, se guardato attraverso il filtro dell’attimo svela i propri mo(men)ti sonori speculari: ascesa e caduta; idillio e inferno; dolcezza e asprezza.

I principali connotati emotivi del primo mo(men)to di Mulholland Drive, quello del “sogno”, sono riconducibili alla brama, all’innamoramento e all’anelito di affermazione personale. Aleggia un’aura di ascesa, si respira un climax emotivo tanto misterioso quanto irresistibile, e tutto viene avvolto in un’affabulazione altrettanto onirica che smorza i toni e patina la grammatica cinematografica. La concatenazione delle immagini e delle scene obbediscono all’intreccio delle dissolvenze incrociate, echeggiate e doppiate da frequentissimi raccordi sonori e tenui melodie extra-diegetiche: tutti espedienti che la Settima Arte ha spesso associato al registro onirico. Dalla scena del jitterbug a quella di una donna che sta sprofondando in un sonno mortifero, fino all’apparizione dell’auto che percorre solitaria Mulholland Drive; Rita e Betty che hanno spesso scambi di battute sussurrati, che sottovoce telefonano (forse a loro stesse?) in un’atmosfera quieta e dai colori saturatissimi; e poi ancora Betty che entra agli studi della Paramount di Viale del Tramonto, per poi sussurrare le battute del suo folgorante provino. Quasi ogni cosa, nel primo mo(men)to, è tenue e delicato, ivi compresa l’atmosfera acustica. La narrazione incede calma, quasi che voglia parlare sottovoce per non destare dall’incantesimo il sognatore. All’apice del dell’anelito, nel parossismo emotivo figlio dell’Uno silente e del suo intreccio che è spia del senso, l’ultimo bisbiglio: «Voglio farlo con te. Mi sono innamorata di te». Ma nella circolarità procedere significa recedere, e la completezza faticosamente raggiunta in quella camera da letto deve dissolversi perché si possa ricreare e continuamente propagarsi.

Il secondo mo(men)to è quello della rottura e della dissoluzione, del dolore e della caduta (una figura fin troppo ricorrente, in Mulholland Drive). Ed è proprio il rumore di una caduta a introdurlo. Si tratta del cubo blu, che una volta scivolato dalle mani di Rita sul pavimento di zia Ruth non viene visto da quest’ultima, ma solo sentito. D’un colpo le atmosfere ovattate si dissolvono e il film precipita in uno spazio sonoro aspramente scandito da cesure acustiche violente come colpi d’accetta sui timpani. Restano i raccordi sonori, certo, ma questi si sono tramutati in collegamenti bruschi, sordi e sgradevoli, come se si preoccupassero di far sobbalzare o disgustare lo spettatore. Risuonano i gorgoglii meccanici e freddi di una caffettiera; esplode un frastuono metallico sul set di Adam. E ancora, l’orrida insistenza – prima di tutto acustica – della masturbazione disperata, uno strofinio così esageratamente violento da diventare insostenibile. E poi la cameriera che rovescia il vassoio, con le posate che tintinnano e le tazzine che si frantumano a terra; l’attempata Irene e suo marito, il cui ghigno silente nella limousine lascia spazio al sinistro sghignazzamento poco prima di ghermire la loro preda urlante. Infine lo sparo, che riecheggia il fragore dell’incidente su Mulholland Drive. Ogni suono è aspro e ha un che di sinistro.

C’è tutto il dolore dell’abbandono e del rifiuto, della caduta simbolica e della perdita (della donna amata, del sogno) in quelle parole demistificatrici dell’affabulazione, per questo urlate con rabbia: «Tu vuoi che ti renda tutto facile, vero? Guarda che non è facile per me!». Ogni cosa risuona di una ripida discesa verso la morte e la fine. Restano immutati i luoghi del film, testimonianza dell’eterno presente, ma vengono riempiti da rumori e raccordi opposti. Forse sono più di semplici suoni, sono testimonianze, sono echi che provengono da un mondo non troppo distante, da appena dietro la porta, oltre una tenda, in fondo a un corridoio buio. Sono solo dall’altra parte del nastro di nastro di Möbius, la cui superficie porosa è attraversata in un lampo.

Comunicazioni e forature

Certi rumori si aggrappano da qualche parte, nella memoria e nella storia di Rita/Betty, vi restano avvinghiati per ritornare ciclicamente. La loro reiterazione tra mondi plurimi ma identici ne fa indizi acustici sull’essenza monistica della rappresentazione, come fossero dei cardini che ne puntellano il senso. Nella logica narrativa “orizzontale” e circolare, tali rumori fungono da lampi semiotici capaci invece di forare verticalmente le facce del nastro, fornendo scorciatoie analogico-emotive. Alcuni di questi marcatori acustici sembrano rinverdire l’amaro peso dei fallimenti in Betty (Irene che dà accentuatissime pacche sulla gamba del marito nella limousine, eco di quelle che dà Coco sulla mano di Diane alla festa in casa di Adam). Altri, invece, sembrano ricordare e ricordarci che qualcosa non è proprio al posto “giusto”, che è necessario svegliarsi, scuotersi, rispondere o aprire le porte della consapevolezza. Come il rumore di nocche sulle porte, un segnale che si presenta sullo schermo con sempre maggiore intensità e frequenza.

Lo sentiamo quando Cookie rintraccia Adam nella stanza del motel, e poi quando la pseudo-sensitiva Louise Bonner sorprende le due amiche/amanti in casa della zia Ruth. Via via questo suono finisce per assumere gli inquietanti contorni dell’ossessione sonora. A bussare per prima è Betty, nel complesso di Sierra Bonita, sia all’appartamento in cui si aspetta di trovare la fantomatica Diane Selwyn, sia a quello dove giace il cadavere (scoperto, non a caso, proprio da Betty e Rita nel momento esatto in cui un’altra donna, la vicina, sta bussando al medesimo appartamento). Bussa fin troppo a lungo ancora la vicina, stavolta a casa della “vera” Diane Selwyn, dopo che il cowboy ha stabilito che «è ora di svegliarsi», e questi rumori secchi suonano come mitragliate alle tempie, un segnale urgente di necessità del risveglio. O di inadeguatezza, come quella che Irene e suo marito – di nuovo – rievocano bussando alla sua porta di casa, nonché alle porte – simbolicamente – della sua coscienza poco prima del suicidio.

Esiste almeno un altro indicatore sonoro ricorrente, e perciò emblematico. È quello dei telefoni. Se ne sentono spesso, di squilli, in Mulholland Drive. Ma è una sequenza, in particolare, a testimoniare quel monismo che rende questo film una massa autosufficiente, autogovernata e inscindibile, ed è quella che segue la scena del “sogno” di Dan al Winkie’s. In pochi attimi Mr. Roque fa partire un giro di telefonate, e dopo aver coinvolto in rapidissima successione due uomini che si scambiano enigmatiche parole, ecco l’inquadratura del comodino di Diane Selwyn, dove il telefono comincia a squillare accanto a una lampada rossa e a un posacenere zeppo di cicche. L’inquadratura di questi tre dettagli si ripete identica nella seconda parte del film, quando Rita chiama l’appartamento di Diane per avvertirla che il taxi la sta aspettando. Identico è anche il movimento di macchina. È identico persino il suono.

Non è peregrino, quindi, ipotizzare che il giro di telefonate generato da Mr. Roque finisca il suo “viaggio” proprio in un luogo reale, in una stanza reale, ossia quella della sognatrice Diane. Così configurato, lo squillo del telefono funge da legame acustico subitaneo capace di squarciare la superficie del nastro e mettere in relazione diretta le due parti del racconto, creando una scorciatoia analogica tra un qualsivoglia piano di realtà e altri personaggi che con esso – apparentemente – non condividono alcuno status. Anche nella monade onirica che abita Diane Selwyn per gran parte del film, dunque, rimbombano echi da un regno oscuro. Si manifestano forze non immediatamente fisiche capaci di ripensare visivamente lo spazio/tempo, le dimensioni e i luoghi. Sono forze intangibili ma non meno concrete nel loro presentificarsi, come il raccordo acustico ci lascia intendere quando lo squillo nella “dimensione reale” di casa Selwyn si prolunga nello spazio onirico di una Betty appena atterrata a Los Angeles.

L’effettività dell’effimero

Nella monade di Mulholland Drive il livello rappresentativo funge spesso da fascinosa maschera che, pur esibendo i propri artifici, li stempera così bene da farli apparire quasi irrilevanti. Tanto si è scritto sulla struttura metacinematografica del film. E tantissimo fa Lynch per trascinarci non solo nell’abisso del suo cinema, ma nella magia del Cinema tout court. Ed è ancora una volta il dispositivo sonoro a fornirci indicazioni preziose, ponendosi come punto d’ingresso privilegiato nel mistero attraverso altri due squarci nel nastro, altre due scene decisive. La prima è quella del “sogno nel sogno” di Dan, al Winkie’s.

Dan parrebbe l’archetipica figura lynchiana di colui che sogna e che poi vive dentro il suo sogno. Il condizionale è d’obbligo, ma ciò che conta è soprattutto il gioco sensoriale interno alla scena e le cause ingenerate da questo congegno mostrativo, tanto semplice quanto illuminante. Dan pare scivolare dentro la consapevolezza di questa (possibile?) illusorietà in maniera graduale, preda di un climax che alla fine, dopo la visione del barbone che sbuca da dietro il muro, lo travolge e lo fa rovinare per terra terrorizzato. È importante concentrarsi – metacinematograficamente – sul gioco instaurato tra regia e pubblico. Ed è quindi fondamentale rilevare che noi vediamo Dan urlare, eppure non sentiamo alcun rumore provenire dalla sua bocca. Il panico che infetta la scena fa sì leva sull’improvvisa apparizione del barbone, ma la scena viene giocata tutta sul cortocircuito sensoriale inflitto allo spettatore, tale per cui la vista e l’udito percepiscono una rappresentazione in sé contraddittoria, non unitaria, dissonante. A ben vedere, si tratta di un trucco identico e funzionalmente speculare a quello impiegato negli attimi successivi al ritrovamento del cadavere della donna nel complesso di Sierra Bonita, quando Rita esce dall’appartamento urlante di un terrore che – di nuovo – vediamo senza sentirlo. Muto, nella sua indicibilità.

La seconda scena ci riallaccia alle sonorità liminali di Mulholland Drive, delle quali si era accennato in precedenza. È una caratteristica, questa, esibita dal bordone sonoro che introduce e chiude la narrazione sui titoli di testa e su quelli di coda. Un bordone cupo e indistinto, che ricorre solo un’altra, unica volta, nel film, introducendo quel non-luogo teoretico che “è” Lynch allo stato puro. Entrare al Club Silencio equivale ad addentrarsi in un buco nero, all’interno dell’ennesima foratura del nastro che più che una “messa” in abisso, è paradossalmente la più chiara e limpida spiegazione/mostrazione dell’abisso stesso. Non esiste luogo più denso di significati, sia in Mulholland Drive, sia nella filmografia lynchiana. È al suo interno che «No hay banda», che «è tutto registrato», che «è solo un’illusione», «eppure noi sentiamo una banda». La trasposizione cinefila dell’intento programmatico «Ceci n’est pas une pipe» non avrebbe potuto essere più puntuale. Udiamo chiaramente la tromba con sordina, anche quando quella che pare la sua fonte reale/diegetica – il trombettista Conte Candoli – smette di suonarla. Le dissonanze sensoriali della scena del Winkie’s, di quella a Sierra Bonita e del Club Silencio non sono soltanto acustiche, ma (ana)logiche: insieme ai personaggi – una sovrapposizione prospettica e oculare di importanza fondamentale – vediamo ciò che non sentiamo, e sentiamo ciò che non vediamo. Siamo quindi chiamati direttamente in causa nell’intrinseca illogicità dell’onirico, che si manifesta nell’inadempienza del rappresentato ai più elementari principi del “reale”: su tutti, il principio di causa ed effetto. Ciò che c’è di decisivo sta nell’effettività dell’effimero: il tuono scatenato dal presentatore, per quanto irreale e irrealistico, immaginario, illusorio, ingannevole o chimerico, è, al pari dell’intero spettacolo imbastito al Club, qualcosa che produce concretamente effetti. Che fa realmente, visibilmente tremare Betty. E anche noi, che del resto stiamo solo guardando un’illusione su schermo.

Un’altra, l’ennesima manifestazione di alterazione spazio-temporale secondo Lynch. Il racconto che si sfilaccia, l’indecidibilità tra reale e irreale. Suoni ed echi che vengono da chissà dove. L’indipendenza del suono dalla sua fonte è solo un altro puntello che serve al regista per evidenziare una volta ancora la propria idea di cinema sferico, prima che circolare. Un cinema monistico, permanente e auto-sufficiente, dove tutto è presente, udibile, concreto, anche quando sembra non esserci niente. Anche quando sembra regnare il silenzio. E invece – sembra dirci Lynch – esistono ovunque sonorità testimoni d’altri mondi, o dello stesso mondo che abitiamo. Non importa che si tratti di un’illusione. Esattamente come nel caso di Betty, scossa dal luciferino presentatore che pure l’ha avvertita dell’illusorietà del visibile. Non serve a nulla. Betty e/è Rita, e noi siamo Betty e/è Rita, immersi in chissà quale dimensione. Siamo in uno spettacolo perenne. Non ci serve alcun avvertimento. Non vogliamo davvero essere svegliati. Noi vogliamo essere ingannati. Siamo al cinema. Inizia lo spettacolo. Silencio.

Leggi anche: Quarant’anni di The Elephant Man: i primordi di David Lynch

Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere in anteprima tutti gli articoli di Ultima Razzia!

Loading...

Loading...