Cade oggi il quarantacinquesimo anniversario della premiere newyorchese di Nashville. Da molti considerato una precocissima summa della filmografia di Robert Altman, Nashville subì uno stranissimo destino: divenne la quintessenza della poetica del regista di Kansas City, ma rimase sostanzialmente senza alcun premio di risonanza internazionale, eccetto l’Oscar e il Golden Globe nel 1976 a Keith Carradine per la canzone I’m easy, e il David di Donatello ad Altman per il miglior film straniero. Cosa si cela dietro una delle opere più importanti – e forse sottovalutate dalla critica di allora – del cinema altmaniano?

LA STRUTTURA DEL CAOS

Avere a che fare con i film di Robert Altman implica, molto spesso, un previo confronto con una questione metodologica e formale. È arcinota l’attenzione del regista per il lato più squisitamente strutturale della propria poetica. Altrettanto importante, e forse imprescindibile, è la comprensione del contesto produttivo all’interno del quale parecchie opere presero vita. Per certi versi, l’operato di Altman sui set fu quanto di più vicino ad un caos controllato, che aveva nel maniacale matematicismo kubrickiano il suo ideale contraltare. Due metodi, due giganti. Le rispettive procedure di lavorazione divergevano come sentieri che portavano, sostanzialmente, alla medesima meta: il totale controllo del final cut, del quale entrambi erano gelosissimi custodi.

La struttura del caos altmaniano trova in Nashville un caso paradigmatico, che non differisce molto da quello di M*A*S*H. La pellicola nacque dalla subitaneità, dall’estemporaneità di un semplice diario, quello di Joan Tewkesbury (poi sceneggiatrice del film) durante un viaggio in fase di pre-produzione nella cittadina del Tennessee. Queste note a maglie larghe si aggiunsero a dialoghi e canzoni che gli stessi interpreti scrivevano non di rado di loro pugno, senza nient’altro che un blando canovaccio registico. Discorso analogo per le riprese, con Altman più che propenso a lasciar spazio all’improvvisazione e all’imprevisto: «Creavamo un evento per poi filmarlo come se fosse un documentario». Nashville, una sorta di mockumentary d’autore, nacque e si sviluppò all’insegna di un chiaro intento: ricondurre a ordine e unità ciò che, per sua natura, sembrava non possederne.

IL CORO POLIFONICO DI ALTMAN E I RIMANDI METATESTUALI

La struttura di Nashville, con le parabole intrecciate dei suoi ben ventiquattro protagonisti, richiama il funzionamento di un coro polifonico. Nessun personaggio rivaleggia mai con altri per la conquista di un oggetto-valore. Viceversa, tutti, nella loro singola ma mai autonoma traiettoria, concorrono a traghettare verso la conclusione la struttura che il direttore Altman dipana caoticamente per larghi tratti. Esattamente come gli strumenti musicali, la tenzone lascia spazio alla cooperazione in nome di un bene più ampio, in ossequio a una concezione olistica.

Così le singole vicende dei personaggi echeggiano l’andamento dei timbri più acuti, quelli di soprani e contralti. Nulla, però, sarebbe possibile senza l’imprescindibile sostegno narrativo fornito dalla gravità di tenori e bassi, strutturanti alla stessa stregua dei primi. È in quest’ambito che si collocano le uniche due costanti del film: la campagna elettorale di Hal Phillip Walker (un populista appartenente a un non meglio identificato Terzo Polo), e il contest di musica country. L’una strisciante e intermittente, sebbene in fin dei conti perpetua. L’altro ben più rumoroso e appariscente. Sono queste le due grandezze assiali che, in filigrana, strutturano ogni movimento dei personaggi. Rendendo, di fatto, un po’ più vacue le rispettive azioni, ridotte a falsi o, peggio, a simulacri di se stesse. Ogni canzone intonata rivela l’ipocrisia di un genere ritenuto genuino, pulito, tradizionale, in netto contrasto con l’ipocrisia che si dipana sullo schermo. Diventa più che significativo, in questa luce, l’attentato a Barbara Jean.

Le note che accompagnano il corpo ferito fuori dal palco intonano It don’t worry me: dopotutto, lo spettacolo deve continuare, la musica (simulacro) non può arretrare dinnanzi alla realtà del dramma (reale). A svuotare ancor più di senso il festival musicale, ecco la longa manus della politica pronta a fagocitare tutto, a creare prodotti vendibili, a normare l’estro artistico sotto l’etichetta dell’opportunità. Persino una star già molto debilitata come Barbara Jean è costretta a soccombere. Altman colpiva il proprio paese proprio al cuore dello strumento propagandistico per eccellenza, quello culturale e segnatamente musicale. Musica come politica, politica della musica, spettacolo e occulti poteri forti. La figura di Barbara Jean, agnello sacrificale il cui nome richiamava troppo chiaramente quello di un’altra “vittima del sistema” (per usare un’espressione di comodo) richiamava quella Norma Jeane che ebbe più di qualche legame con lo spettacolo e con i Kennedy. E che, come John, in effetti muore in diretta tv.

UN METASPETTACOLO DOLENTE E MORTIFERO

Nashville non si limitava ad inscenare la segmentazione e la frammentarietà del reale; l’ipocrita contraddizione soggiacente allo spettacolo; la meschinità di quasi tutti i protagonisti. In quel coro a ventiquattro voci, un posto di primo piano spettava senza dubbio ad una serie di meta-rappresentazioni dall’evidentissimo valore metaforico. Penso alla giornalista Opal, incapace di informare e imbevuta di visioni stereotipate, che finisce per andare in cerca di storie all’interno di uno sfasciacarrozze immenso in cui quasi non c’è voce umana. O a Sueleen Gay, cameriera ben poco dotata di voce ma con un fisico molto attraente, che finisce per esporsi come oggetto di languidi sguardi e non di educati orecchi. E che dire della malcapitata Albuquerque, alla quale spetta l’ingrato compito di intonare quella terribile It don’t worry me in seguito all’attentato finale. Penso infine, inevitabilmente, alla stessa Barbara Jean che già sul letto d’ospedale è circondata di fiori, in una posa che non si discosta moltissimo da quella di un defunto in una bara.

Che lo spettacolo di Nashville abbia forti implicazioni metaforiche è già evidente dai pochi esempi citati, e la parabola di Boogie Nights – L’altra Hollywood (1997) del Paul Thomas Anderson prima maniera ne costituisce l’ideale, aggiornato prosieguo. Due narrazioni corali ciniche e crude, che nell’esibizione di ogni più perverso meccanismo dello spettacolo mostrano, in realtà, l’impostura di sogni (o ideologie?) fagocitanti e, nella loro essenza, forieri di uno spietato edonismo consumistico. Ancor più desolante, nel coro altmaniano, è l’enorme spazio lasciato alla rappresentazione della vacuità morale e del suo connotato biologico: la morte. Si tratta di un impulso, o di una logica, che attraversa lo schermo continuamente, contaminando personaggi (Barbara Jean non ne è che l’esempio più acclarato; le disgraziate Albuquerque e Sueleen Gay, i cui sogni e ambizioni sono infranti ben prima che i rispettivi personaggi ne prendano coscienza, posto che la prendano), ruoli (una giornalista incapace; un insieme di cantanti fondamentalmente vacui e ipocriti; una me madre apparentemente fedele ma ben disposta alle scappatelle). Tutto quanto si regge sull’orlo del precipizio, e al direttore d’orchestra non resta che svelare la fine. Cioè, rendere manifesta senza alcuna dissolvenza la morte.

CHE LO SPETTACOLO ABBIA (NUOVAMENTE) INIZIO

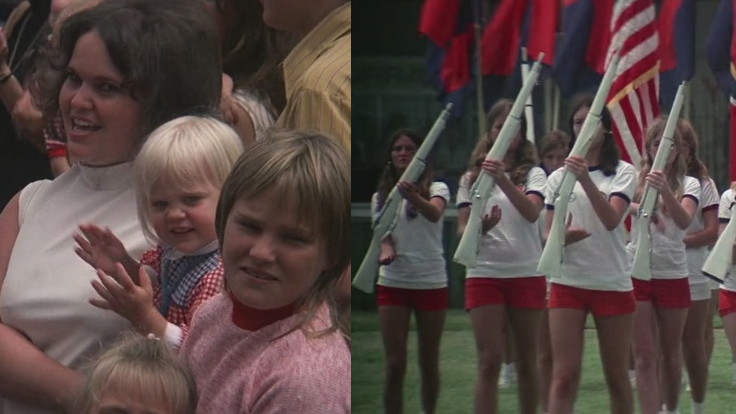

I minuti finali di Nashville offrono uno spettacolo di rara bellezza polemica. Esiste, però, un fil rouge che congiunge due scene che a mio giudizio, se ricollegate, risultano agghiaccianti, oltre che rivelatrici dell’intera impresa filmica. A circa una decina di minuti dall’inizio della pellicola, la star Barbara Jean sta per scendere dall’aereo che l’ha portata a Nashville, e una squadra di majorette si esibisce nell’attesa. È quantomeno strano e inquietante (o forse non troppo) che le ballerine, al posto del consueto bastone, maneggino fucili bianchi. Armi e spettacolo si fondono in un indissolubile legame che, alla fine, mostrerà la sua più cruenta natura. Le scene che precedono i titoli di coda, subito dopo l’attentato, mostrano la macchina da presa di Altman che indugia sul pubblico. A risaltare sono le figure di giovani e persino di bambini che, da soli o in compagnia dei genitori, fruiscono sostanzialmente indisturbati e imperturbabili alla grottesca e surreale esibizione di Albuquerque, come se gli spari non ci fossero mai stati. Ancora: spettacolo, armi e morte.

Altman si congedava così. La bandiera a stelle e strisce continuava a campeggiare sul neoclassico Partenone di Nashville, che aveva ospitato l’ennesimo dramma. Chi, tra i personaggi, era stato davvero consapevole di ciò al quale aveva assistito? Chi avrebbe saputo fornire spiegazioni al gesto dell’attentatore? Qualcuno si sarebbe preoccupato delle sorti di Barbara Jean? Probabilmente nessuno, o forse solo il cielo, ultimo spazio incontaminato. Lo spettacolo, sì mortifero ma necessario, poteva, doveva continuare. E Altman, nel suo cinismo, non faceva che inquadrare le generazioni che sarebbero state future vittime. Ragazzine e bambini. Armi e spettacolo. L’illusione della vita, quando, in realtà, ciò che si filmava era la morte individuale e collettiva, dei sogni e delle vacue speranze.

Ti potrebbe interessare anche: Anche i nani hanno cominciato da piccoli, cinquant’anni dopo

Loading...

Loading...